毎年つらい花粉症!皮膚科・アレルギー科でできる治療について

花粉症とはいったいどんな病気?

花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉によって引き起こされる、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどのアレルギー反応を特徴とするⅠ型アレルギー疾患です。この病気は、体内にアレルゲンが侵入してから数時間内に症状が現れることが特徴です。

経済発展に伴い減少したスギ林の伐採が少なくなると、花粉の生成量も増加しました。厚生労働省が2019年に実施した全国調査によると、花粉症の患者は全体で42.5%、スギ花粉症の患者は38.8%に上り、日本で最も多い疾患の一つとされています。

なぜ花粉症になるのか?

花粉症は、本来体を守る役割を持つ免疫システムが、花粉を異物と認識し、それを排除しようとして過剰に反応することで、かえって不快な症状を引き起こす状態です。この過剰な免疫反応が、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状をもたらし、花粉症の発症につながります。

花粉症発症のメカニズム

- 花粉が飛散する。

- 体内に花粉(抗原)が侵入し、体内で抗原を排除するための抗体が生成される。

- 抗原が再度体内に侵入し鼻や目などの粘膜にある細胞の表面にある抗体と結合することによって、異物から生体を防御する化学物質(ヒスタミンなど)が活性化する。

- 鼻水・目のかゆみなどの症状がでる。

子供でも花粉症になるの?

花粉症の発症年齢は多様ですが、最近は子どもたちの発症年齢が低下しているとの報告があります。例えば、5歳から9歳の子どもたちで30.1%、10歳から19歳の間で49.5%と、これらの年齢層の発症率は大人とほぼ同じ水準です。

これらの子どもたちも大人と同じようにくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目や鼻のかゆみ、咳といった典型的な症状に悩まされます。特に幼児の場合、自分の言葉で症状を説明することが難しいため、保護者が子どもの状態を注意深く観察し、適切に対応することが重要です。

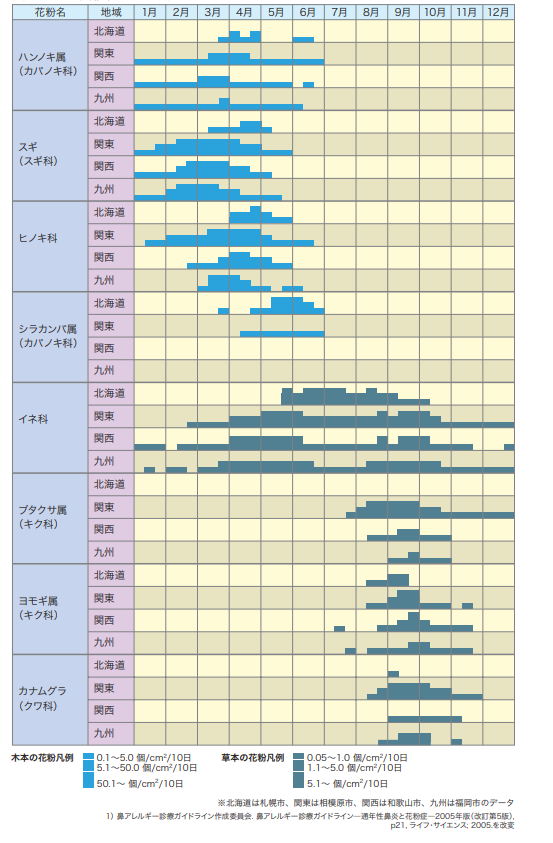

花粉の種類と時期

花粉症の主要な原因として知られるスギ花粉が飛散する主な時期は2月から4月です。この時期が、一般的に「花粉症のシーズン」と呼ばれます。さらに、イネ科の植物の花粉は5月から8月にかけて、ブタクサやヨモギの花粉は8月から10月に飛散するため、これらの植物に対してアレルギーがある場合、それぞれの花粉の飛散する時期に花粉症の症状が現れます。このように、花粉症の症状は特定の植物の花粉が飛散する時期に密接に関連しています。

参照:花粉症の正しい知識と治療・セルフケア

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/kafun/dl/ippan-qa_a.pdf

花粉症の症状

花粉症によく見られる症状は、特に鼻と目に現れます。

鼻に関しては、「鼻の三大症状」としてくしゃみ、鼻水、鼻づまりが挙げられます。これらの症状は風邪と混同されやすいですが、風邪の場合は通常1週間程度で治まるのに対し、花粉症は花粉が飛散している間継続し、特徴的なさらさらとした水っぽい鼻水が流れ続ける点が異なります。

目に現れる「目の三大症状」は、目のかゆみ、目の充血、涙です。

これらの局所的な症状の他に、全身的な症状として体のだるさ、発熱感、イライラ、喉や顔、首のかゆみ、集中力の低下が伴うこともあります。

花粉症の症状の出現時期や強さは個人差が大きく、花粉の飛散が始まるとすぐに症状が出る人もいれば、花粉が多く飛ぶ時期にならないと症状が出ない人もいます。また、その年の花粉の飛散量によって症状の強さが変わるため、飛散が少ない年は症状がほとんど出ないこともあります。

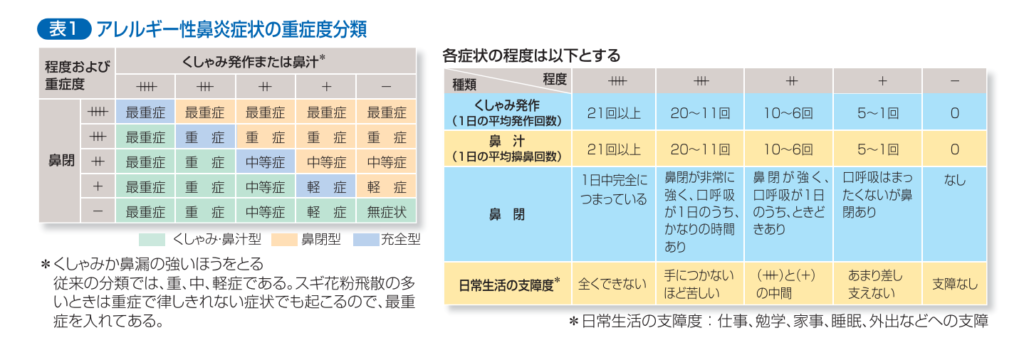

現在、「鼻アレルギー診療ガイドライン」に基づいて、花粉症の症状は軽症、中等症、重症、最重症の4段階に分類されており、症状のタイプによっては、くしゃみや鼻水が主な症状となるタイプと鼻づまりが強くなるタイプに分けられています。これを知っておくと、自身の症状をより良く理解し、適切な対処が可能になります。

参照:的確な花粉症の治療のために

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/kafun_chiryo.pdf

花粉症の検査方法

アレルギー反応は、体に害を与えないはずの花粉や食べ物などの抗原に対して、体が過剰に反応して抗体を生成することによって発生します。この際、特に重要な役割を果たすのが「IgE抗体」と呼ばれる物質です。IgE抗体の量は、アレルギーの有無を判断する一つの重要な指標となります。

アレルギーの検査方法にはいくつかありますが、その中でも血中のIgE抗体の量を測定する「血中IgE検査」が一般的です。この他にも、皮膚に直接アレルゲンを接触させて反応を確認する「皮膚反応検査」(プリックテストやスクラッチテストなど)、花粉エキスを染み込ませた紙を鼻の粘膜に貼り、その反応を観察する「鼻粘膜誘発テスト」などがあります。

当院では、これらの中から「血中IgE検査」を提供しており、この検査を通じて患者さんのアレルギー状態を詳細に把握することが可能です。この検査により、患者さんのアレルギー反応の程度を明確にすることができ、適切な治療計画を立てるための基盤となります。

アレルギー検査の種類と料金

アレルギーの原因を特定しづらいときや、何かアレルギーがあるか全体的に調べたい方にお勧めなのはMAST36・View39というセット検査です。

決められた項目、36項目か39項目を一度に調べることが可能です。

項目を選択したい方はRASTといって、限られた中から13項目まで選択できる検査もあります。

※項目を追加して検査する場合はその分は自費となります。

| 3割負担料金 | |

| MAST36 | 5000円 |

| VIEW39 | 5000円 |

| LAST(13項目) | 4500円 |

花粉症対策

- 飛散時期は窓など締めておく

- マスク・眼鏡を使う

- 帰宅時は衣服や髪をよくはらってから入室する

- 粘膜を傷つける喫煙や飲酒は避ける

医学的には、特に花粉症に良いといわれる1種類の食材を多く摂取しても、大きく症状が悪くなったり、良くなったりすることはないと考えられています。

花粉症の治療方法について

花粉症の治療は他の鼻や目のアレルギーの治療と基本的には同じですが、 大きく分けて対処療法と根治療法の2つに分類されます。

対処療法(表面化している症状を緩和させ苦痛を和らげるための治療法)

- 点眼薬、点鼻薬などによる局所療法(直接患部に外用する方法)

- 内服薬などによる全身療法(内服薬を内服する方法)

- レーザーなどによる手術療法(レーザー照射で鼻粘膜表面を変性、収縮させる方法)

〇主な花粉症の治療薬〇

| 内服薬 | アレロックOD錠・アレグラ錠・ザイザル錠・タリオン錠・ルパフィン錠・ビラノアOD錠 デザレックス錠・アレジオン錠・クレラチンレディタブ錠 |

| 点眼薬 | アレジオンLX点眼液・パタノール点眼液・フルメトロン点眼液 |

| 点鼻薬 | アラミスト点鼻液・ナゾネックス点鼻液・エリザス点鼻粉末 |

根治療法(病気の原因を取り除いて治す治療法)

- 舌下免疫療法 (治療薬を舌の下に投与する方法)

- 皮下免疫療法(アレルゲンを含む治療薬を皮下に注射する方法)

当院では対処療法として点眼・点鼻薬、内服薬、外用薬の処方と、根治療法として舌下免疫療法 としてシダキュアの処方を行っております。

花粉症は病院を受診するべき?

花粉症は、症状が軽いうちに治療を開始することで、重症化を防ぐことが可能です。特に、花粉の飛散が本格化する前か、症状が出始めた時点で治療を始めることが重要です。子どもに対する治療では、薬の影響が大きいため、用量の調整が非常に重要であり、慎重な対応が求められます。そのため、自己判断での薬の服用は避け、医療機関を受診することを推奨します。

治療薬には、飲み薬、点眼薬、点鼻薬などさまざまな種類があり、医療機関での処方により選択肢が広がります。これは処方薬を選ぶ大きなメリットの一つです。

費用面での考慮も重要です。短期間(例えば1〜2週間分)の治療であれば、市販薬と処方薬の価格差はそれほどありませんが、30日分やそれ以上の長期にわたる薬の服用の場合は、医療機関で処方される薬が一般的に経済的です。さらに、ジェネリック医薬品を選択することで、コストをさらに抑えることが可能です。このように、治療の開始時期、薬の種類、費用などを考慮し、医師の指導のもとで最適な治療を受けることが花粉症対策には効果的です。

当院で花粉症を治療した場合

当院では、薬の処方・採血検査・舌下免疫療法のいずれも予約なし当日のご来院で承っております。(舌下免疫療法ご希望の場合は初回のみ受付終了の1時間前までにご来院ください)

また、継続した薬の処方に関しては優先的にご案内できるシステムもございますので受付までお声かけください。

花粉症でお悩みの方へ

たとえ毎年激しい症状に悩まされている方でも、適切な対処治療によって花粉症の症状や生活の質(QOL)の低下を緩和することが可能です。実際、薬剤の適切な使用と重症度に応じた使い分けにより、多くの患者さんが花粉飛散の季節をほとんど症状なく、高いQOLを維持して過ごすことができることが確認されています。約5〜6割の患者さんがこのような結果を得ています。

当院には日本アレルギー学会に所属する医師も勤務しております。花粉症でお困りの方は、ぜひ一度当院へご相談ください。専門的な知識を持った医師が、一人ひとりの症状や状況に合わせた最適な治療プランを提案し、サポートいたします。